|

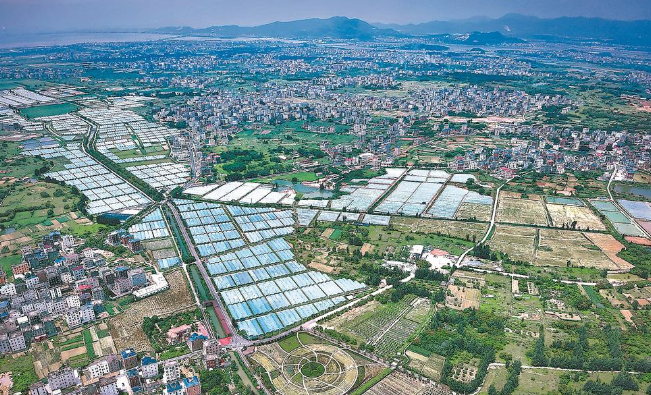

“三块地”试点步入深水区 农村承包土地“三权分置”改革不断推进的同时,另一场大戏——农村土地征收、集体经营性建设用地入市、农村宅基地制度改革三项改革试点,俗称“三块地”改革试点,也拉开了大幕。 2018年6月,自然资源部对外公布,我国农村土地制度改革完成阶段性目标任务。支撑这一结论的,是农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度“三块地”改革试点,分别取得了试点范围不断扩大、试点内容更加丰富、试点成效积极可观等系列进展。自然资源部政策法规司司长魏莉华分析说,这表明自2015年3月启动的农村土地三项改革试点,已经形成了一批可复制、可推广、利修法的政策性、实践性成果。 为什么要进行“三块地”改革?四川省成都市郫都区战旗村党支部书记高德敏深有体会。战旗村当年办乡镇企业的时候建有砖厂、铸造厂等小企业,后来厂子垮了,留下的地闲在那儿,无法耕种,不能出售,最多时有六七十亩,村民看着心疼。郫都区“三块地”试点启动后,战旗村把那些旧厂房拆除、土地修整后,调整入市,搞创意农业基地和农耕体验园,荒地变成宝地,村里有了收入,经营主体有了落脚地。 中国人民大学经济学院教授刘守英认为,像上述这种属于村集体的经营性建设用地,按照现有法律,村集体是不能自主入市的,如果要入市交易,必须通过政府征收、变更为国有土地之后才行。因为我国实行的是城乡二元土地制度。 按照《宪法》,我国确立了城市土地国有制和农村土地集体所有制并存的两套土地所有制架构。这一架构,形成了城乡土地分属两套不同的法律规制,分别是2002年颁布的《农村土地承包法》和1986年颁布的《土地管理法》。这两套法律,对城乡土地规定了不同的权利体系和配置方式,并由此形成了不同的土地经营体系、运作模式和利益分配格局,“城乡建设用地价格上的巨大差异,源头也在这里。”刘守英说。 自然资源部土地利用司司长郑凌志认为,这种城市和农村不同的土地制度格局,维护了土地公有制基础,在保护农民土地权益、保护耕地、保障工业化城镇化建设用地中发挥了作用。不过,随着市场经济的不断发展和农村改革的不断深化,这套土地管理制度的局限性越来越明显,引发的矛盾和问题将越来越多。 矛盾是多方面的。土地二元管制结构,在实践中农地转用又演化为“规划管制、用途管制、所有制管制”三重管制格局。计划经济时期,土地不值钱,政府征地时还相应解决农村人口“农转非”等需求,因此基本没有或很少有征地矛盾。改革开放后,地方政府“征地”热情高涨,三重管制格局事实上主要服从于各地的规划管制。于是各地争相扩充城镇规划、园区规划,而农地集体所有制,即使是经营性建设用地,也只能由地方政府征收转为国有后,再转让给其他市场主体。加上在先征收、后转让过程中,利益价差巨大,使得地方政府“卖地”劲头十足。 从上世纪90年代后期开始,征占耕地的势头和数量越来越猛,且持续近20年。据统计,至2013年,全国12个省区市建设用地总量已接近国务院批准《全国土地利用总体规划纲要》确定的2020年规划控制目标数。但是,农地快速国有化、土地快速城镇化并没有为人口城镇化做好准备。1990年至2000年,中国土地城镇化的速度比人口城镇化的速度快1.71倍,2000年到2010年间,两者速度差距进一步扩大到1.85倍。“农转非”本来是无数农民长期的向往,但片面发展的土地城镇化,却造成了“要地不要人”。 集体建设用地市场失去合法入市通道。土地“大包干”以前,集体建设用地主要是农民宅基地和少量社队公用地,基本上生产小队或大队同意就行。“大包干”以后,农民建房和社队企业用地同样如此,公社办企业大多只需大队同意就行,农村建设用地呈现自发状态。1998年新修订的《土地管理法》规定,农地转为建设用地,必须实行征地;建设需要用地,必须使用国有土地。这一规定规范了建设用地市场,但没有给集体建设用地进入市场留下通道。 由于建设用地指标管制,各地从省市到县市通常优先考虑省市用地,许多县市能分配到的建设用地指标仅三五百亩左右。农民集体需要发展,没有用地指标,不得不冒险将集体土地用于非农建设,当年的乡镇企业很多就是这一类。另一方面,法律不允许集体建设用地抵押,不能纳入规划,又制约了集体建设用地投入水平和产业水平。因为投资项目都必须是自有资金,投资者要么不敢投,要么没有本钱投;农民集体私下出租集体建设用地,或者盖厂房出租,难以形成上档次的产业园区或产业带,导致集体建设用地整体水平散小低乱。 浙江德清县的施学年就经历了这一困境与变迁。56岁的施学年早在1996年就办厂搞钢琴配件,开始他租用村里的厂房,3年后村里收回厂房,他又去邻村租厂房。再3年,厂房失火,不得不搬回原村,租旧厂房继续干。多年来,他一直想自己买块地建厂,但国有土地起拍就是几十上百亩,买不起,集体土地又不能买卖,租的厂房也不敢投入,只能将就干。就这样他苦苦熬着,直到集体经营性建设用地入市试点,总算称心如愿。 宅基地问题同样不少。在土地改革和农业合作社时期,我国农村宅基地属于私有,集体化时期改为宅基地集体所有、房屋农民所有。改革开放后,形成宅基地集体所有权、农户拥有宅基地使用权和住房所有权的基本特征,并大体稳定为宅基地无偿取得、一户一宅、面积法定、不得转让等一套基本制度。现在居住在乡村的农民,基本上都是如此,孩子分家独立可以无偿得到宅基地,但房子无人住了,既难以退出,退出时也没有相应补偿,只能闲着。 原自然资源部调控和监测司巡视员董祚继认为,随着形势变化,有的地方已无法实现“一户一宅”,比如一些高度城镇化的地区,已经没地了。而同时,一些地方一户多宅和超标准建房又普遍存在,像一些传统农区和城镇周边,农民在现有宅基地上加高加层,基本都超过规定宅基地面积,很多农民工回村盖房直接就占用承包地。有的地方空心村、闲置地又大量存在。抽样调查显示,一户多宅农户占比在18%至40%,超标占比在60%以上,2006年至2014年,农村常住人口减少1.6亿人,农村住宅用地反倒增加3045万亩,大约20%农村住房长年无人居住。 记者旁白:“三块地”改革试点,涉及土地管理体制机制,是农村改革向纵深发展的重要一步。敢于迈开这一步,彰显党中央深入推进改革的决心和勇气。开弓没有回头箭,如果说当年土地大包干拉开改革开放的序幕,那么今天,农村改革依然走在改革前沿。 |

相关阅读:

|

打印 | 收藏 | 发给好友 【字号 大 中 小】 |

信息网络传播视听节目许可(互联网视听节目服务/移动互联网视听节目服务)证号:1310572 广播电视节目制作经营许可证(闽)字第085号

网络出版服务许可证 (署)网出证(闽)字第018号 增值电信业务经营许可证 闽B2-20100029 互联网药品信息服务(闽)-经营性-2015-0001

福建日报报业集团拥有东南网采编人员所创作作品之版权,未经报业集团书面授权,不得转载、摘编或以其他方式使用和传播

职业道德监督、违法和不良信息举报电话:0591-87095403(工作日9:00-12:00、15:00-18:00) 举报邮箱:jubao@fjsen.com 福建省新闻道德委举报电话:0591-87275327